封面图片

研究背景

碳纤维 (CF) 增强环氧树脂 (EP) 复合材料 (E/C) 已广泛应用于众多领域,但由于 CF 的“烛芯”效应,它们始终受到低阻燃性的困扰。尽管添加阻燃剂的传统方法使复合材料能够获得一定的阻燃能力,但它会损害复合材料的机械性能。因此,亟需开发一种兼具优异阻燃性能和机械性能的复合材料。

文章要点

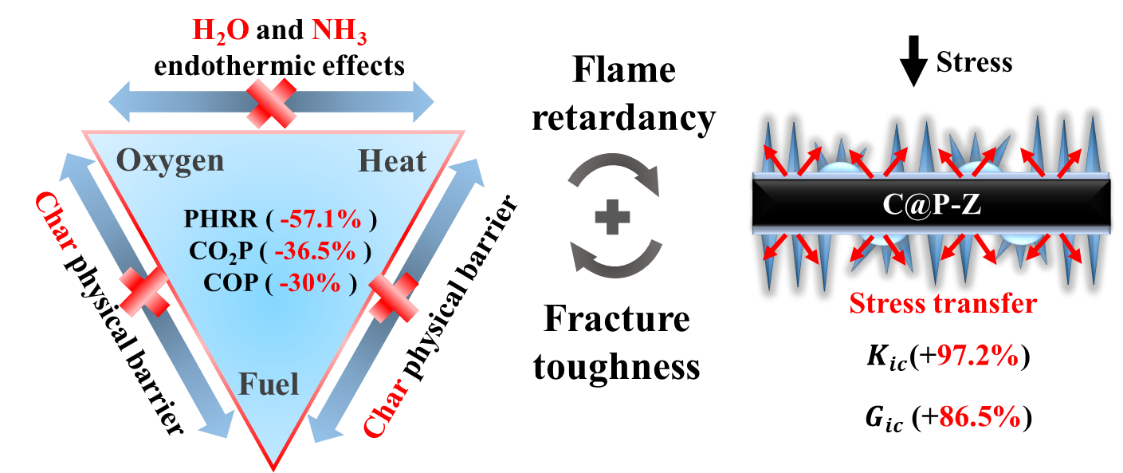

针对碳纤维(CF)增强环氧树脂复合材料因“烛芯效应”导致的阻燃性能差,以及现有界面改性方法在兼顾阻燃与力学性能方面存在的局限,本研究提出在CF表面协同组装聚磷腈(PZS)与金属有机框架材料(ZIF-8)的界面功能化策略,实现复合材料阻燃与力学性能的协同提升。结果表明,改性后复合材料的极限氧指数提升至45.1%,并通过UL-94 V-0等级;与未修饰体系相比,其峰值热释放率与总热释放量分别下降57.1%和47.0%,拉伸强度提高102.2%。机理研究表明,PZS/ZIF-8在燃烧过程中于界面处形成致密阻隔炭层,有效抑制CF的“烛芯效应”;同时,界面强氢键作用与粗糙表面引发的钉扎效应共同增强了复合材料的界面粘结。本研究为高性能-阻燃环氧复合材料的界面结构设计提供了新思路,在轨道交通、新能源汽车、航空航天等领域具有良好的应用潜力。

图文展示

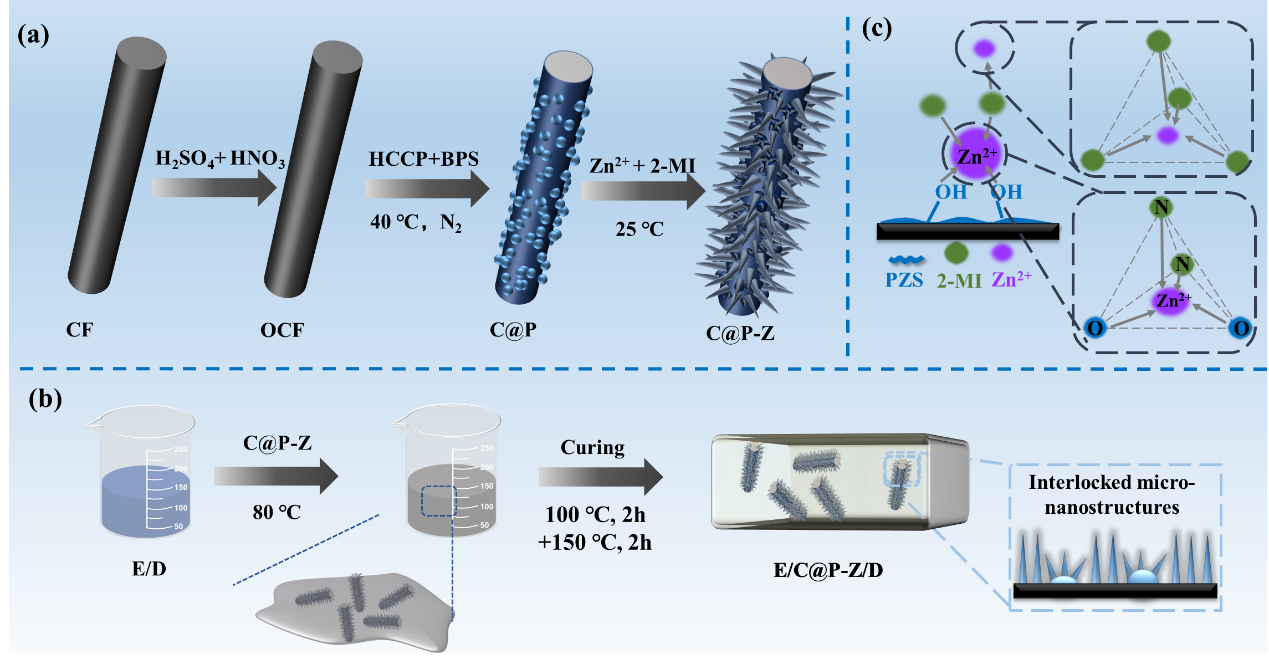

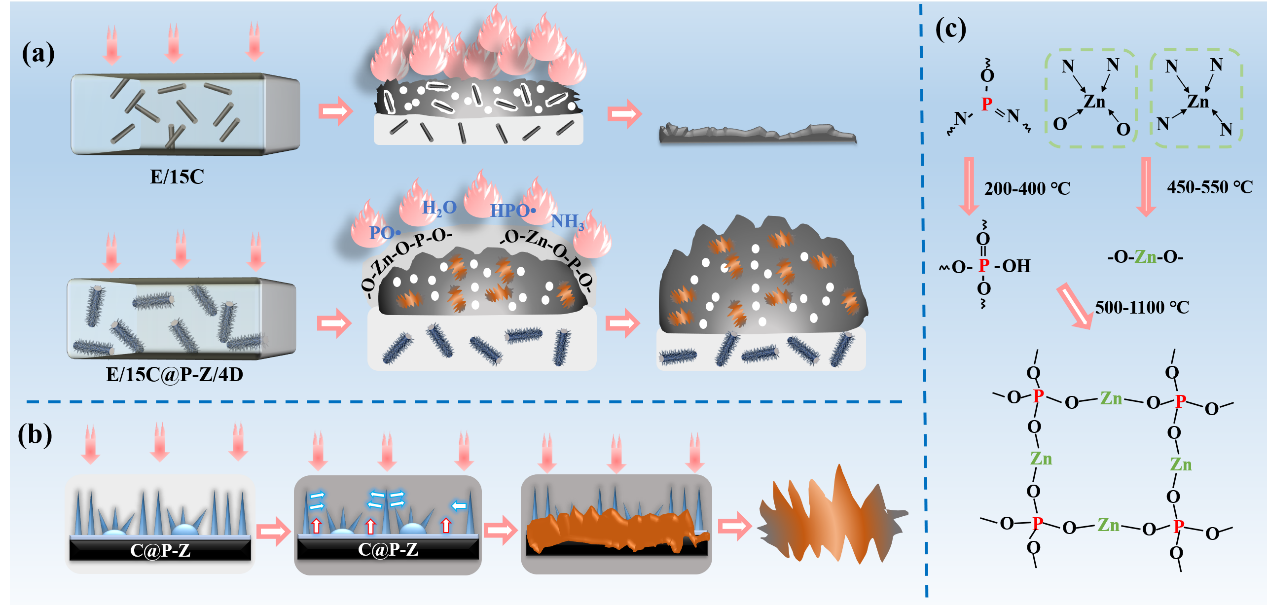

图 1.(a) CF 修饰示意图;(b) 复合材料制备过程示意图;(c) ZIF-8 和 PZS 相互作用的示意图。

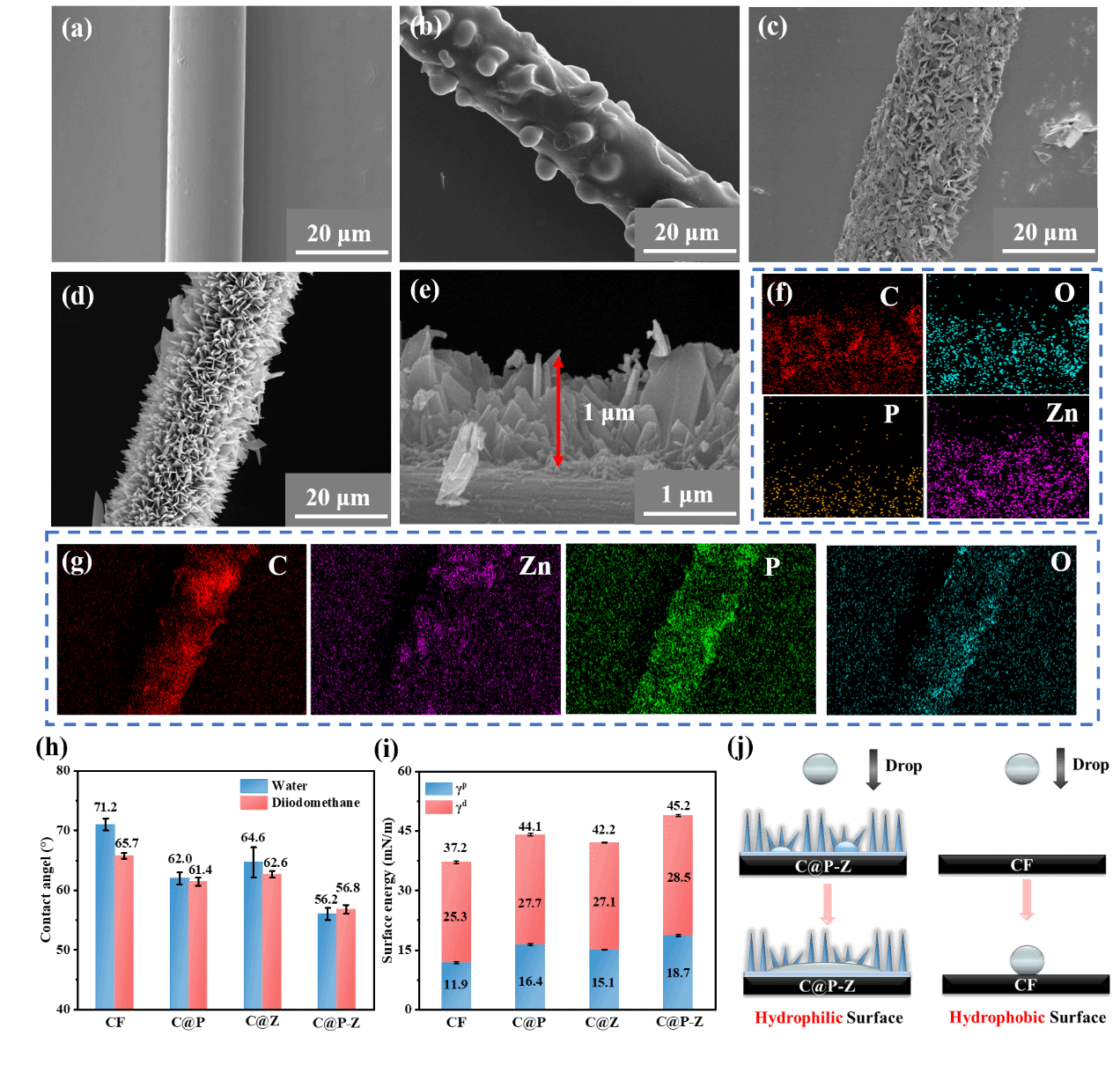

图2.(a) CF、(b) C@P、(c) C@Z、(d、e) C@P-Z 形态的 SEM 图像;C@P-Z 的 (f) 局部区域和 (g) 整个区域的 EDS 元素映射图像(其中 C 代表碳,O 代表氧,P 代表磷,Zn 代表锌);(h) 接触角,(i) 如图所示,未经处理的 CF 和改性纤维的表面能;(j)CF 和 C@P-Z 之间的接触角测量示意图

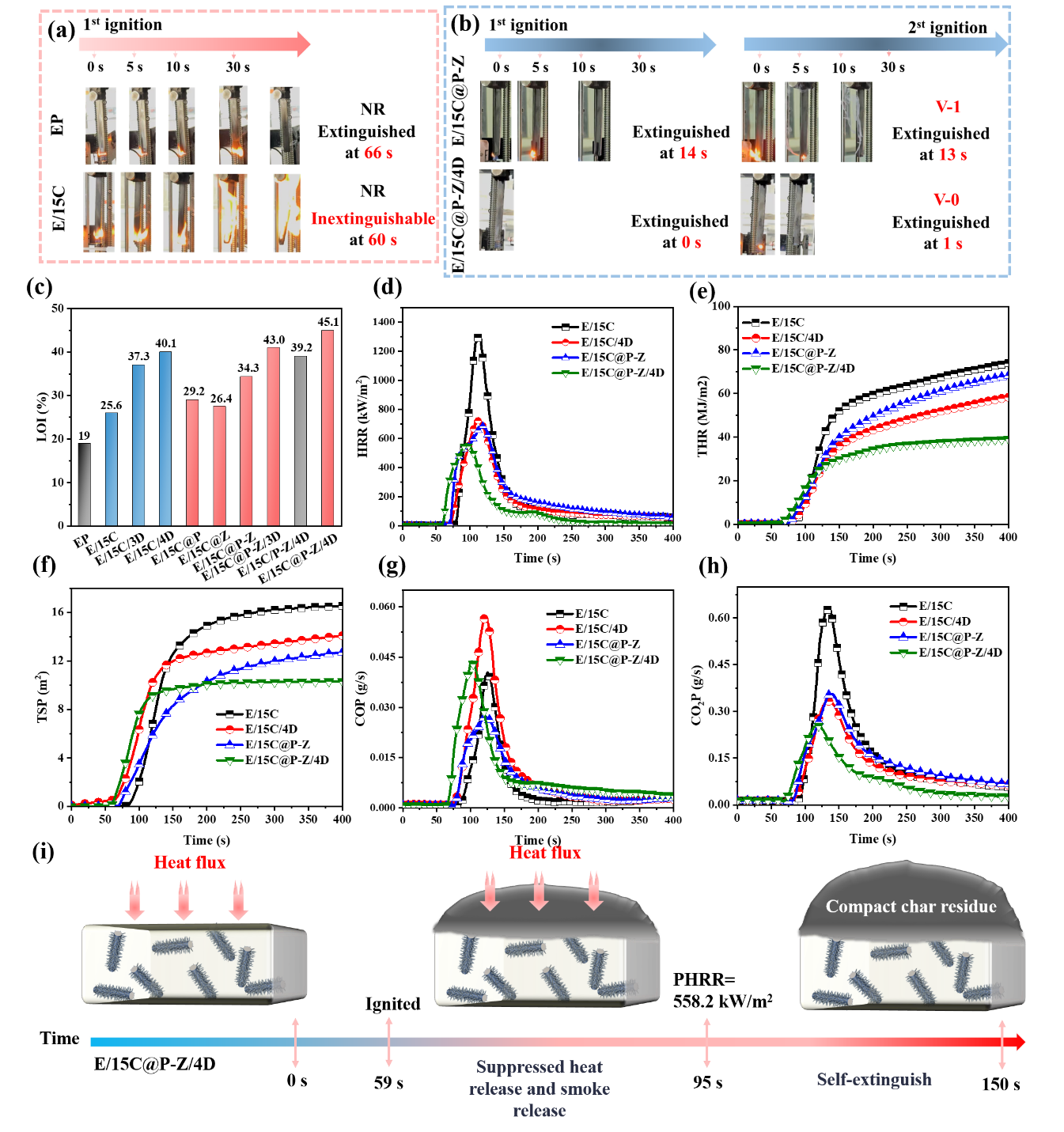

图3. (a) 及 (b) 显示 UL-94 测试中不同样本燃烧行为的数码照片;(c) 不同样本之间 LOI 的比较;在锥形量热仪测试期间获得的不同样品的 HRR 曲线、(e) THR 曲线、(f) TSP 曲线、(g) COP 曲线和 (h) CO2P 曲线;(i) E/15C@P-Z/4D 的燃烧示意图。

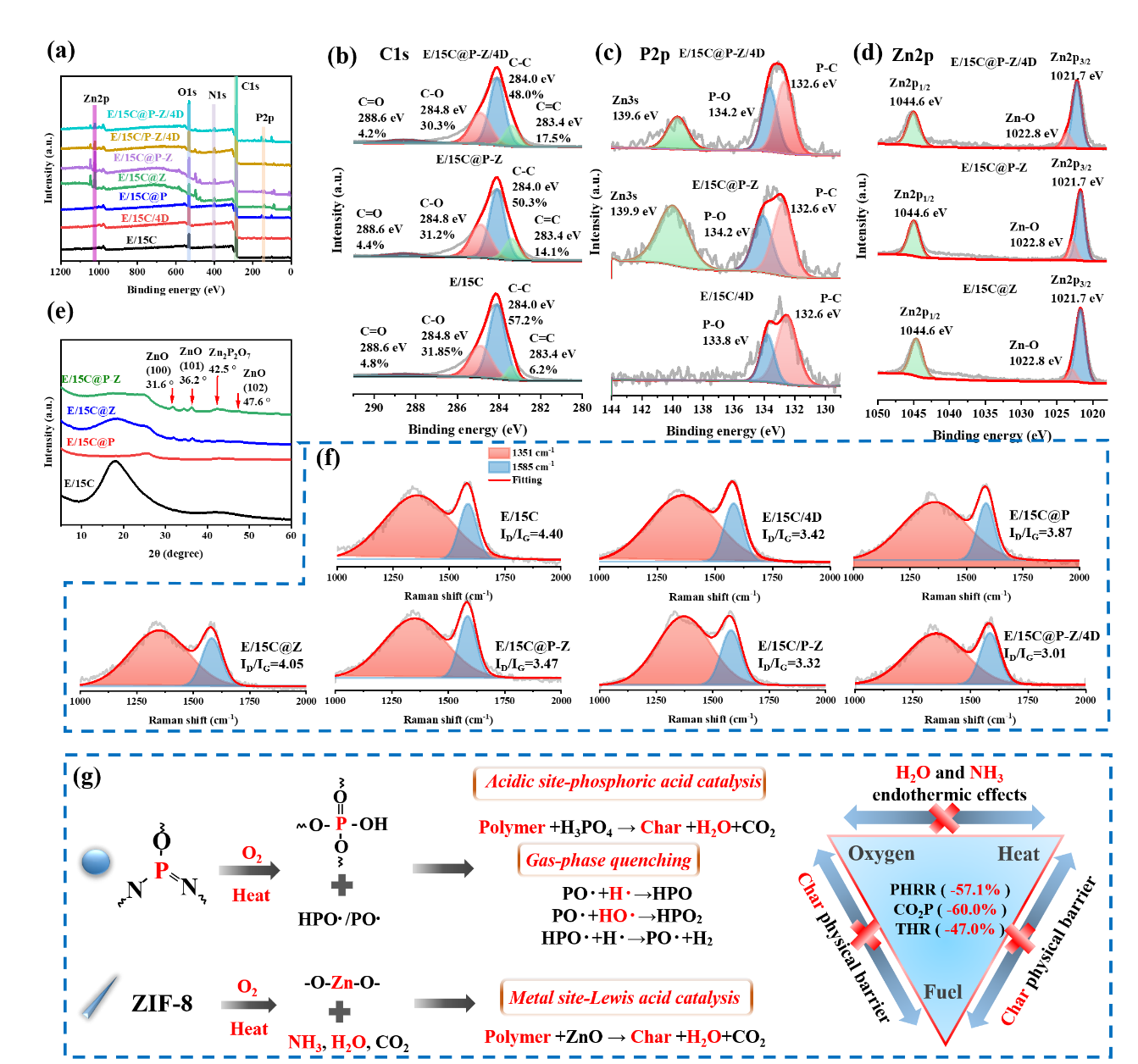

图4. (a) 不同复合材料燃烧后残炭的 XPS 光谱。如图所示,不同复合材料的 C 1 s、(c) P2p 和 (d) Zn2p 光谱。(e) E/15C、E/15C@P、E/15C@P 和 E/15C@P-Z 的 XRD 光谱。(f) 不同复合材料燃烧后残炭的拉曼光谱。(g) 气相和凝聚相中 PZS 和 ZIF-8 阻燃机理示意图。

图 5.(a) E/15C 和 E/15C@P-Z/4D 的燃烧过程示意图;(b) 界面结构抑制 CF 的“灯芯效应”的过程;(c) E/15C@P-Z/4D 复合材料在燃烧过程中可能发生的反应。

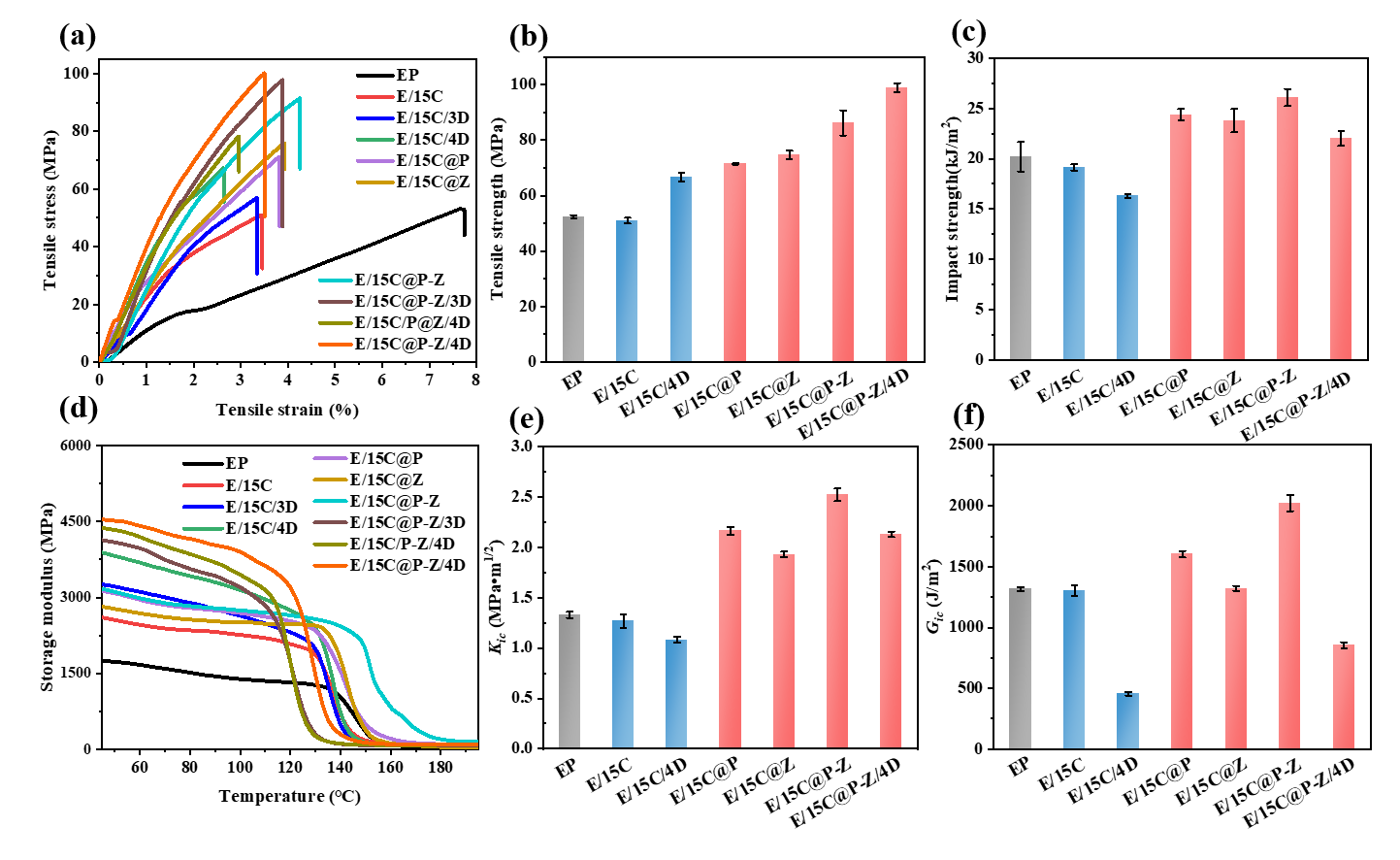

图6. 代表性复合材料样品的机械性能。(a) 应力-应变曲线,(b)拉伸强度,(c)无缺口 Izod 冲击强度,(d) 通过 DMA 测量得到的储能模量,(e)  和 (f)

和 (f)  。

。

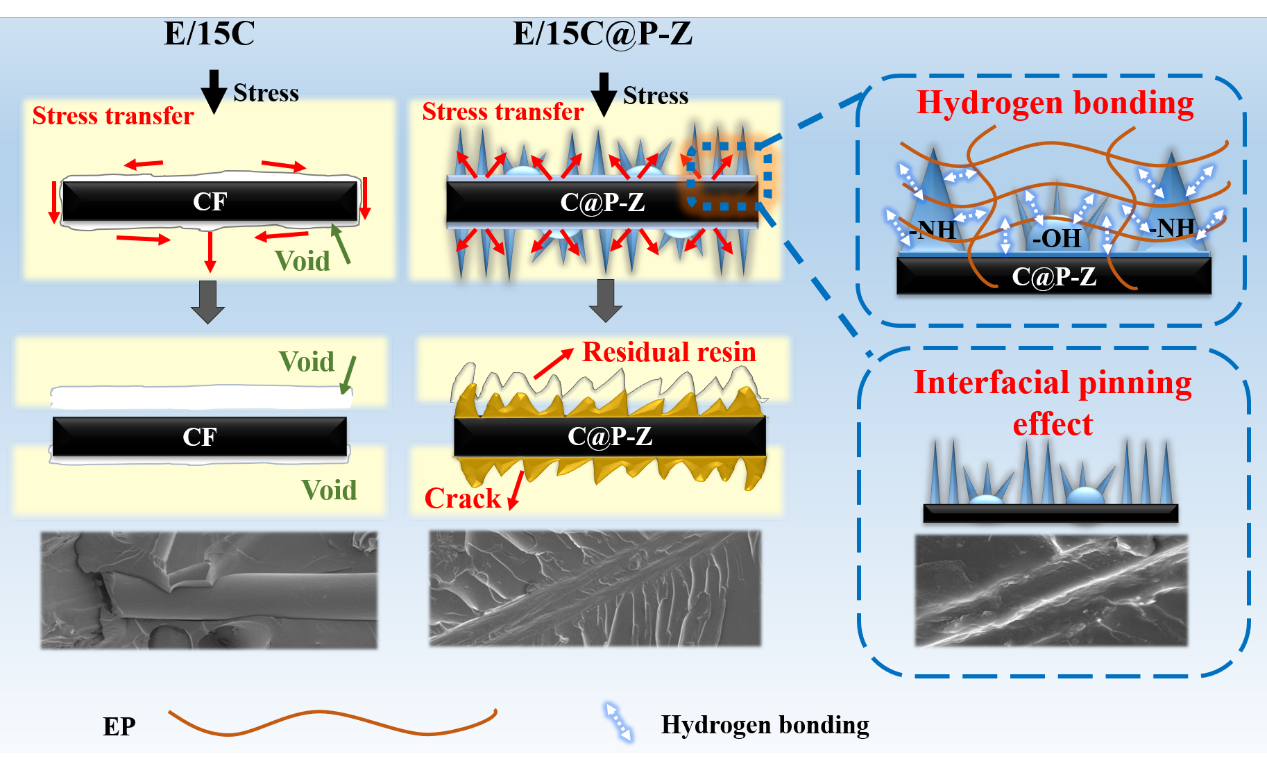

图7. E/15C 和 E/15C@P-Z 试样界面破坏模式和界面相互作用的示意图

本工作以“Enhancing Flame Retardancy and Mechanical Properties of Epoxy/Carbon fiber Composites via a Metal-Phosphorus Synergistic Interface Structure”为题发表在期刊《Chemical Engineering Journal》(IF: 13.2,中科院材料科学大类1区)。论文的第一作者为西南交通大学2024级博士生胡斗,通讯作者为av直播

孙得翔助理教授和王勇教授。

Dou Hu, Guo-rui Zhang, Xiao-dong Qi, Jing-hui Yang, De-xiang Sun*, Yong Wang*. Enhancing Flame Retardancy and Mechanical Properties of Epoxy/Carbon fiber Composites via a Metal-Phosphorus Synergistic Interface Structure. Chemical Engineering Journal, 2025, 519, 165734.

文章链接://doi.org/10.1016/j.cej.2025.165734

王勇教授团队入选2020年四川省青年科技创新研究团队,团队主要从事高分子材料增强增韧、功能(导热、介电、相变、阻燃等)高分子复合材料的研究。现有教授1人、副教授2人、高工1人、讲师3人、博士后1人。团队主持包括9项国家自然科学基金在内的科研项目60余项,获2018年度四川省自然科学二等奖和2021年度四川省技术发明奖二等奖。在Prog. Polym. Sci.、Nano Micro lett.、Macromolecules等期刊发表高质量论文300余篇,ESI高被引论文6篇;主编教材1部,参编英文专著1部;申请或授权国家发明专利30余项。